巨大恐竜展2024に行ってきました。今年の初めか春ごろか、情報が出たときから行くことは決めていた。パシフィコ横浜は3年前の恐竜科学博以来。みなとみらいは近いので良い。

巨大恐竜展2024に行ってきました。今年の初めか春ごろか、情報が出たときから行くことは決めていた。パシフィコ横浜は3年前の恐竜科学博以来。みなとみらいは近いので良い。

トゥリアサウルス・リオデヴェンシス(Turiasaurus riodevensis)

トゥリアサウルス・リオデヴェンシス(Turiasaurus riodevensis)

入ってすぐにトゥリアサウルスがお出迎え。絵の中から飛び出してきたような展示は面白い。

メガロサウルス・バックランディ(Megalosaurus bucklandii)

メガロサウルス・バックランディ(Megalosaurus bucklandii)

最初に命名された恐竜。同じく最初期に発見され、ゴミ箱分類群(Wastebasket taxon)となったイグアノドンは大量の追加標本が発見されたが、メガロサウルスは追加標本に恵まれていない。メガロサウルス類はヨーロッパでもそれなりに発見されているんだが。

ステップマンモス(Mammuthus trogontherii)

ステップマンモス(Mammuthus trogontherii)

標本はかつて松花江マンモス(M. sungari)とされていたものだとか。パラケラテリウムとともに史上最大級の陸生哺乳類に数えられる。筆者が子どもの頃に最大級のマンモスとして発表された松花江マンモスの名前が消えると思うと少し寂しい気もする。

この標本、歯がないように見えるんだが.... 何かの理由で歯が作れなかったのか?

この標本、歯がないように見えるんだが.... 何かの理由で歯が作れなかったのか?

パラケラテリウム・トランスオウラリクム(Paraceratherium transouralicum)

パラケラテリウム・トランスオウラリクム(Paraceratherium transouralicum)

こちらも史上最大級の陸生哺乳類。サイの仲間と書かれているが、別の科である(上科は同じ)。こんなに前歯が出ているとは思わなかった。

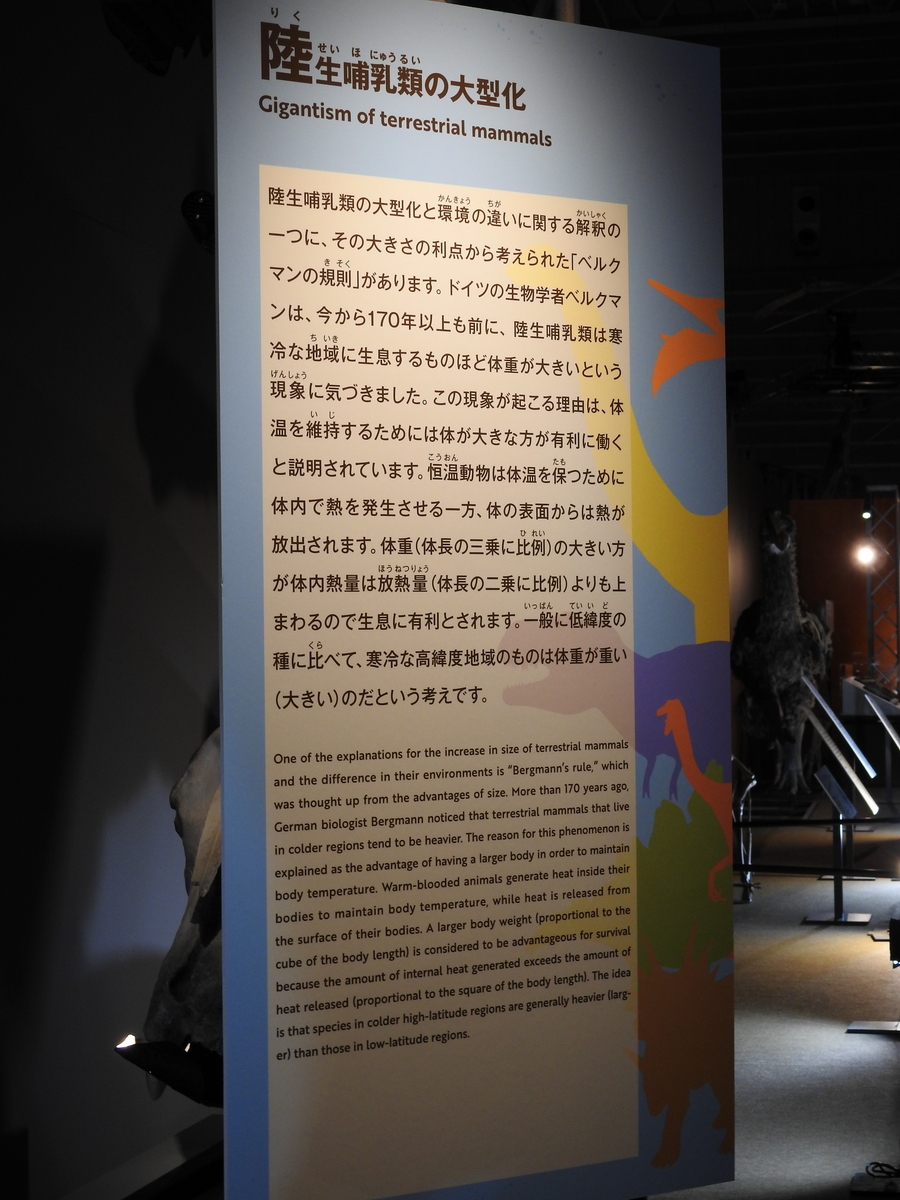

陸生哺乳類の大型化

陸生哺乳類の大型化

ベルクマンの規則は大型化に関して最も一般的で、図鑑にも大抵載っている。子どもの頃はベルグマンって読んでたけど、ベルクマンなのか。でもスペルはBergmannだし、同じスペルの拳銃もベルグマンだから、英語読みかドイツ語読みかの違いかな?

プテラノドン・ロンギケプス(Pteranodon longiceps)

プテラノドン・ロンギケプス(Pteranodon longiceps)

代表的な翼竜。筆者は子どもの頃、プテラノドンの絵を描くとき、クレスト(とさか)と嘴を同じくらいの長さで描いていたが、実際は嘴のほうが長い。そして上嘴のほうがだいぶ長い。

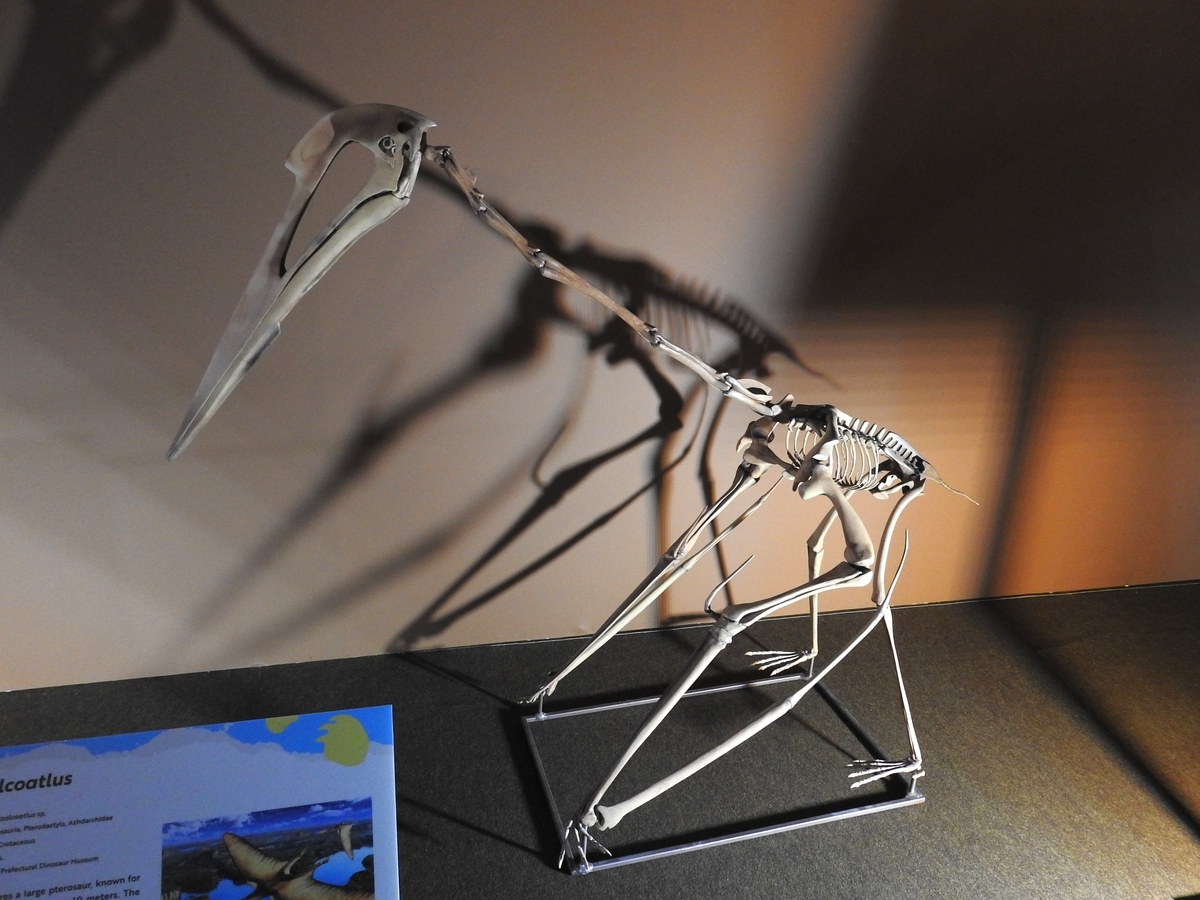

ケツァルコアトルスの一種(Quetzalcoatlus sp.)

ケツァルコアトルスの一種(Quetzalcoatlus sp.)

半分ほどのサイズで作られているということだが、ローソニ(Q. lawsoni)ということではないのか?もっとも、ローソニの記載は2021年と最近なので、参考にしようにもできなかった可能性もあるのだが。

椎骨の棘突起の左右には前方に伸びる突起がある。左右の動きは制限されそう。でも棘突起も大きいし隙間も少ないから上下の動きも制限されそう。

椎骨の断面。真ん中はスカスカで海綿質という。ここに骨髄がある。椎体と棘突起の間の穴は椎孔と言い、ここを脊髄が通る。

椎骨の断面。真ん中はスカスカで海綿質という。ここに骨髄がある。椎体と棘突起の間の穴は椎孔と言い、ここを脊髄が通る。

椎骨1つ1つには紐が結びつけられていた。おそらく標本番号等が書かれたタグだろう。

椎骨1つ1つには紐が結びつけられていた。おそらく標本番号等が書かれたタグだろう。

肋骨には膨らみが。骨折の痕か?この標本はオスだそうだが、争いによるものなのだろうか。

肋骨には膨らみが。骨折の痕か?この標本はオスだそうだが、争いによるものなのだろうか。

ショニサウルス・シカニエンシス(Shonisaurus sikanniensis)

ショニサウルス・シカニエンシス(Shonisaurus sikanniensis)

シカニエンシスはショニサウルスではなくシャスタサウルス(Shastasaurus)に属するという説もある。かつてのショニサウルスは巨大なイクチオサウルスのような姿で描かれていたが、現在は背ビレが無く、尾ビレの上方の突起も小さい姿で復元されている。

チャラワン・タイランディクス(Chalawan thailandicus)

チャラワン・タイランディクス(Chalawan thailandicus)

いかにもタイっぽい名前のワニ。現生ワニとは異なりゴニオフォリス科。顎の骨で1.1mなら10mは過大じゃないか?と思ったが、7~8mという説もあるようだ。現生ワニと同じようなプロポーションならそっちのほうが妥当な気がする。

パラプゾシア・セペンラデンシス(Parapuzosia seppenradensis)

パラプゾシア・セペンラデンシス(Parapuzosia seppenradensis)

史上最大のアンモナイトとされるパラプゾシアの中でも最大とされる標本とのこと。2mに達するアンモナイトの話は聞いたことがあるが、見るのは初めて。どんな生態だったのだろう。

ガストルニス(Gastornis sp.)とエピオルニス(Aepyornis sp.)

ガストルニス(Gastornis sp.)とエピオルニス(Aepyornis sp.)

地上生大型鳥類の皆さん。ガストルニスも現在は植物食とされている。ごつい嘴は種子を砕くためのものだったのかも。エピオルニスは大型種だと3mにも達するが、この標本は2m程度。だいたいダチョウと同じくらいだが、脚はダチョウよりかなり太い。

水生カメムシの一種

水生カメムシの一種

「巨大化だけが生存戦略ではない」というコンセプトで昆虫類が展示されていた。恐竜などとの対比として展示されているんだろうが、この水生カメムシ、デカくね?3cmくらいあるぞ。日本の水生カメムシと比べると大きいが、海外基準だとそうでもないということか?